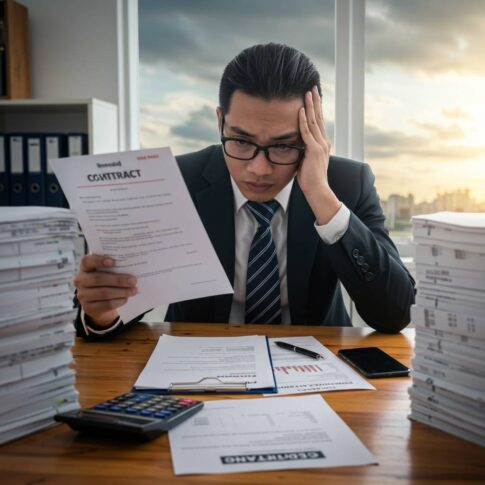

経営資金に窮した際の選択肢として注目されるファクタリング。売掛金を即現金化できる便利な資金調達手段ですが、その後の破産リスクについては意外と知られていません。特に中小企業経営者の方々にとって、ファクタリング後に資金繰りが悪化した場合、どのような法的対応が必要になるのか、債権譲渡の効力はどうなるのかは重要な問題です。

本記事では、ファクタリングを利用した後に破産に至るケースの法的リスクと対応策について、実務的な視点から解説します。債権譲渡後の支払不能状態に陥った場合の責任範囲や、債権者側・債務者側それぞれの立場からの対処法を弁護士監修のもと徹底分析します。

資金調達手段としてファクタリングを検討されている経営者の方、すでに利用されている方、またはファクタリング事業者の方々にとって、リスク管理の観点から必読の内容となっております。実際の判例や事例を交えながら、ファクタリングと破産手続きの交錯ポイントを完全解説します。

1. ファクタリング後の破産リスク:知っておくべき債権譲渡の落とし穴とその対策法

ファクタリングを利用した後に破産というシナリオは、多くの中小企業経営者が直面する可能性のある厳しい現実です。債権譲渡によって一時的な資金繰りを改善できても、根本的な経営課題が解決されない場合、最終的に破産手続きへと進むケースが少なくありません。特に注意すべきは、ファクタリング後の法的立場の変化です。債権を譲渡した後は、その債権に関する権利を失っているため、破産手続きにおいても特殊な状況に置かれます。

ファクタリング利用後に破産した場合、債権譲渡の有効性が問われることがあります。破産管財人は、破産前の取引を精査し、債権者平等の原則に反する偏頗弁済と判断されれば、債権譲渡が否認される可能性があります。特に破産申立前の6ヶ月以内に行われたファクタリング取引は、詳細な調査対象となるでしょう。

対策としては、まず正規のファクタリング会社との取引を徹底することが重要です。違法な高金利での取引は後に法的問題を引き起こします。また、ファクタリングを一時的な資金調達手段としてのみ利用し、並行して本質的な経営改善策を実施することが必要です。財務状況の透明性を保ち、取引先や金融機関との関係を良好に保つことも、破産リスクを軽減する重要な要素となります。

法的観点では、ファクタリング契約時に将来的な破産可能性を視野に入れた条項の確認が必須です。また、弁護士や財務アドバイザーに相談し、債権譲渡後も経営が行き詰まった場合の法的オプションを事前に把握しておくことで、最悪の事態に備えることができます。

2. 【弁護士監修】ファクタリング利用企業が破産した場合の法的責任と債権回収の行方

ファクタリングを利用した企業が破産手続きに入った場合、債権者や債務者それぞれにどのような法的影響があるのでしょうか。本項では弁護士の監修のもと、ファクタリングと破産の法的関係性を詳細に解説します。

ファクタリング利用企業が破産した場合、まず問題となるのは債権譲渡の有効性です。適法に譲渡された債権については、原則としてファクタリング会社の財産となっているため、破産財団には含まれません。つまり、すでに譲渡済みの債権については、破産管財人が回収することはできないのです。

ただし、譲渡通知や債権譲渡登記などの第三者対抗要件が具備されていない場合は別です。この場合、ファクタリング会社は破産管財人に対して債権譲渡を主張できず、債権が破産財団に組み込まれるリスクがあります。

また注意すべきは、破産手続開始前の一定期間内に行われた債権譲渡が「否認権」の対象となる可能性です。例えば、支払不能状態での譲渡や、特定債権者を有利に扱う意図での債権譲渡は、破産法上の否認権行使により無効とされることがあります。

債務者側から見ると、破産手続き開始後は二重払いのリスクを避けるため、誰に支払うべきかの確認が重要になります。原則として適切に通知された債権譲渡先(ファクタリング会社)への支払いが有効ですが、状況によっては供託が安全策となります。

実務上の事例として、東京地方裁判所の判例では、破産直前に行われたファクタリング取引について「通常の営業範囲を超えた財産処分」と認定され、否認権が行使された例があります。このような事態を避けるためにも、ファクタリング取引は企業の財務状況が健全な段階で計画的に行うことが推奨されます。

ファクタリング会社側としては、取引先の財務状況を事前に十分調査し、債権譲渡の対抗要件を確実に具備することが重要です。また、譲渡された債権の原債務者(売掛先)の支払能力も考慮すべき重要なポイントとなります。

法的リスクを最小化するためには、取引の透明性を確保し、適正な価格での取引を心がけることが肝要です。特に経営状況が悪化している企業とのファクタリング取引には、否認リスクを考慮した慎重な対応が求められます。

3. 資金調達のリスク管理:ファクタリングと破産手続きの交錯ポイントを完全解説

ファクタリングを利用した資金調達と破産手続きは、一見無関係に思えますが、企業経営において密接に関連するリスク要因です。特に、債権譲渡後に経営状況が悪化した場合、両者がどのように交錯するのかを理解しておくことは極めて重要です。

ファクタリングによる資金調達は、売掛金や未収金などの債権を第三者(ファクタリング会社)に売却することで即時に資金を調達する方法です。この取引が完了した時点で、法律上は債権の所有権がファクタリング会社に完全に移転します。これは破産手続きにおいて重要な意味を持ちます。

破産手続きが開始されると、債務者の財産は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への公平な配当が行われます。しかし、既にファクタリングによって譲渡された債権は、原則として破産財団に含まれません。つまり、適法に債権譲渡が完了していれば、その債権はファクタリング会社の資産であり、破産管財人の管理対象外となるのです。

ただし、注意すべき点として「否認権」の行使があります。ファクタリング取引が破産申立ての直前に行われた場合、または著しく不利な条件で行われた場合、破産管財人は「否認権」を行使して取引を無効化できる可能性があります。具体的には、破産法第160条の「偏頗弁済(へんぱべんさい)」や第161条の「詐害行為」に該当すると判断された場合です。

また、ファクタリング契約時の債権譲渡登記の有無も重要です。債権譲渡登記を行っていない場合、第三債務者への通知が適切になされていないと、破産手続きにおいて対抗要件を満たしていないとみなされるリスクがあります。対抗要件を満たしていない債権譲渡は、破産管財人に対抗できない可能性が高まります。

さらに、二重譲渡や虚偽の債権を譲渡した場合、詐欺罪などの刑事責任を問われる可能性もあります。GMOペイメントゲートウェイやアクセルファクターなどの大手ファクタリング会社では、こうしたリスクを回避するための厳格な審査体制を敷いています。

リスク管理の観点からは、ファクタリングを利用する際に以下の点に注意すべきです:

1. 資金繰りが極端に悪化してからではなく、計画的な資金調達手段として利用する

2. 適正な手数料設定のファクタリング会社を選定する

3. 債権譲渡の手続きを法的に適切に行う

4. 単発的な利用ではなく、経営改善と併せて活用する

法的リスクを最小化するためには、ファクタリング契約前に弁護士への相談も検討すべきです。特に民事再生や破産の可能性が見えている状況では、専門家のアドバイスを受けることで、後の法的トラブルを回避できる場合があります。

適切なリスク管理のもとでファクタリングを活用すれば、企業の資金繰りを改善し、破産などの法的整理を回避するための有効な手段となり得ます。しかし、短期的な資金調達だけに依存せず、根本的な経営改善を併せて行うことが、真の経営健全化への道といえるでしょう。